Tempo fa mi è capitato di leggere, in uno dei blog specializzati in Gamification/Learnification che di solito frequento, un curioso articolo riguardo alla predisposizione delle persone a darsi periodicamente degli obiettivi ma a mancare, con una frequenza preoccupante, di raggiungerli. In questo articolo, scritto dal Digital Strategy Joseph Cole, venivano presi in analisi come incipit per avviare una riflessione i classici “buoni propositi” di fine anno, una cosa che nel bene o nel male moltissimi di noi tendono a fare quando, al termine dell’anno, ci ritroviamo a valutare quanto abbiamo realizzato nel periodo trascorso e soprattutto cosa vorremmo riuscire a realizzare nell’immediato futuro. Come osservato da Cole, questi propositi tendono ad essere più o meno condivisi e possono essere riassunti in poche categorie, quali:

Tempo fa mi è capitato di leggere, in uno dei blog specializzati in Gamification/Learnification che di solito frequento, un curioso articolo riguardo alla predisposizione delle persone a darsi periodicamente degli obiettivi ma a mancare, con una frequenza preoccupante, di raggiungerli. In questo articolo, scritto dal Digital Strategy Joseph Cole, venivano presi in analisi come incipit per avviare una riflessione i classici “buoni propositi” di fine anno, una cosa che nel bene o nel male moltissimi di noi tendono a fare quando, al termine dell’anno, ci ritroviamo a valutare quanto abbiamo realizzato nel periodo trascorso e soprattutto cosa vorremmo riuscire a realizzare nell’immediato futuro. Come osservato da Cole, questi propositi tendono ad essere più o meno condivisi e possono essere riassunti in poche categorie, quali:

- Migliorare le proprie condizioni fisiche;

- Passare più tempo con la propria famiglia;

- Genericamente “imparare qualcosa di nuovo”;

- Ecc…

Nella media, come dicevamo, si tratta di obiettivi che molti di noi si trovano a condividere e che ci piacerebbe riuscire a realizzare: tuttavia, stando ad una serie di ricerche psicologiche (ad esempio quelle effettuate dal professor Richard Wesiman), nonostante le nostre buone intenzioni. una volta assegnatici degli obiettivi tendiamo a fallire nel conseguirli ben nell’88% dei casi. In pratica, quando ad inizio di ogni nuovo anno ci affidiamo dei compiti che vorremmo portare a termine per migliorare la nostra qualità della vita, è probabile che finiremo col non riuscire a portarli a termine. Questa tendenza è in parte dovuta ad una serie di fattori ricorrenti e perfettamente comprensibili, come:

- La nostra tendenza a procrastinare e quindi a perdere motivazione;

- Il poco realismo nell’assegnarci obiettivi decisamente fuori portata o semplicemente il numero eccessivo di obiettivi che ci assegniamo; – La poca chiarezza negli obiettivi che ci diamo, che spesso tendono a rimanere fin troppo vaghi;

- La nostra tendenza a rimanere ancorati alle nostre abitudine, che de facto ci rendono difficile “cambiare”;

In pratica ognuno di noi desidera il cambiamento, il miglioramento: il problema è che negli sforzi a lungo termine la gratificazione tarda a manifestarsi, quindi tendiamo a perdere motivazione e di lì a poco abbandoniamo del tutto i propositi che ci eravamo dati. Quando Cole nel suo articolo ha paragonato il cervello ad un muscolo che in quanto tale deve essere allenato per poter migliorare, non ha detto nulla che non sia comunemente risaputo ed accettato. Prima di capire in che modo la Gamification possa aiutarci in questo ambito, è però il caso di addentrarci leggermente di più nell’argomento: ad esempio, quello che la maggior parte delle persone probabilmente non sa è che la parte del cervello che presiede alla forza di volontà ed in generale sovrintende al raggiungimento degli obiettivi a medio-lungo termine è la corteccia pre-frontale. Questa parte del cervello è inoltre responsabile della nostra capacità di concentrazione e di “pensiero astratto”: tutto ciò per chiarire che la corteccia pre-frontale presiede ad un’ampia lista di compiti e mansioni. Tuttavia, per quanto si possa allenarla, questa parte del cervello non è in grado di gestire un numero infinito di stimoli e far fronte ad una quantità indeterminata di richieste: se eccessivamente stimolata infatti (ad esempio con una lista esageratamente lunga di “buoni propositi”) la corteccia pre-frontale potrebbe raggiungere quello che comunemente viene definito “sovraccarico cognitivo”. Si tratta di una condizione in cui, a causa del numero eccessivo di stimoli ricevuti, risulta impossibile effettuare decisioni o scelte sulle quali focalizzare l’attenzione. Inevitabilmente questa condizione impedirà di portare a compimento gli obiettivi preposti. Non avete mai fatto caso, ad esempio, di quanto sia più facile dimenticarci di qualcosa quando siamo stanchi o stressati? Detto questo, è arrivato il momento di spiegare come la Gamification possa aiutarci in casi simili: per quanto possa sembrare strano infatti, le meccaniche della Gamification possono aiutarci anche in questo ambito, favorendo il giusto approccio. Ecco una lista di semplici suggerimenti mutuati dalla sue meccaniche e che, se correttamente applicati, senz’altro ci aiuteranno a raggiungere risultati migliori:

1. Ricordarsi del “fattore divertimento”: è provato che la nostra motivazione raggiunge il massimo del potenziale quando ci si affaccia a qualcosa di nuovo. Mettetevi in gioco ed iniziate ad impegnarvi quando i propositi che vi siete dati sono ancora “freschi” e non dopo periodi di tempo lunghi: una buona strategia è quella di scrivere una lista con i nostri obiettivi e per ognuno di essi preparare delle “task” o “missioni” che si possano realizzare nel breve periodo;

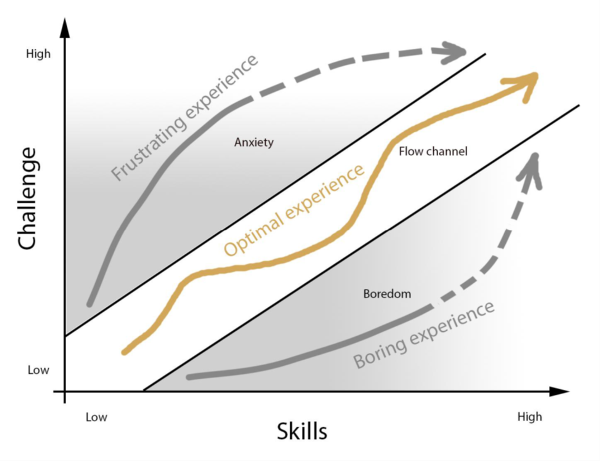

2. Non sottovalutate il fatto che il cervello è una macchina fatta per risolvere problemi e trovare soluzioni: questo vuol dire che quando il cervello “incontra” un nuovo problema o una nuova condizione, qualunque essa sia, immediatamente cercherà di decifrarne lo schema al fine di giungere alla sua soluzione. Trovare queste soluzioni può essere un procedimento interessante, ma una volta venuto a capo dello schema dietro al problema il cervello tenderà inevitabilmente, e velocemente, ad annoiarsi. E’ bene sottolineare che questo è un fenomeno inevitabile, si tratta di un semplice processo di causa-effetto che fa parte della nostra natura. Quando si comincia ad annoiarsi, si tende a perdere la propria motivazione: perdendo motivazione, si tende via via ad impegnarsi sempre di meno e questo, quasi inevitabilmente, porta sul lungo periodo a fallire la missione e/o l’obiettivo che ci si era assegnati. Consapevoli di questa nostro “limite” intrinseco, possiamo provare ad aggirarlo al fine di mantenere sempre alta la nostra risolutezza, ad esempio cambiando periodicamente le nostre routine e cercando di volta in volta via sempre nuove per raggiungere i nostri obiettivi. Così facendo eviteremo la noia ed allontaneremo lo spettro del fallimento;

3. Fare attenzione a ridurre il “sovraccarico cognitivo”: ognuno di noi tende a bloccarsi in preda all’indecisione quando abbiamo di fronte troppe possibili scelte. Come accennato in precedenza, la corteccia pre-frontale ha dei limiti e non può far fronte ad un numero indeterminato di obiettivi. Ricordiamoci inoltre che si è innegabilmente più produttivi quando si vedono i risultati dei nostri sforzi: dobbiamo stare attenti a mantenere il numero di obiettivi che vogliamo raggiungere entro un certo quantitativo ragionevole, magari suddividendoli in parti più piccole così da riuscire a vederne gli esisti positivi con maggior frequenza (ci ricolleghiamo qui al punto 1 in cui veniva menzionata la possibilità di creare delle brevi missioni o task);

4. I compiti che ci diamo devono essere specifici: più un obiettivo è vago, generico, ambiguo, più difficile sarà portarlo a termine. Diamoci compiti chiari, così da portene controllare meglio i progressi;

5. Cerchiamo sempre di darci delle nuove abitudini/nuovi comportamenti: come detto sopra, è importante dividere i nostri macro-obiettivi in task o missioni più semplici, così da poterne monitorare i progressi. Un ulteriore lato positivo di questo approccio è che rende più semplice individuare i comportamenti che portano ai risultati desiderati: questa consapevolezza può aiutare a creare nuove abitudini basate sui suddetti comportamenti e quindi facilitare ulteriormente il conseguimento dei risultati. Assegnarsi punti o semplici medaglie ogni volta che si riesce a riprodurre un certo comportamento (che sappiamo essere produttivo) è un buon modo per agevolare la formazione di nuove abitudine;

Quelle sopra elencate sono tecniche comunemente utilizzate sia nella Gamification che nella Learnification, ma che possono senz’altro essere applicate con successo anche in altri ambiti da un gran numero di categorie di persone: tutti infatti ci troviamo di fronte quasi quotidianamente a dei nuovi obiettivi da raggiungere. Sapere come approcciarsi ad essi per massimizzare le possibilità di successo rappresenta un grande vantaggio.

Come anticipato la settimana scorsa, presentiamo di seguito la seconda parte dell’articolo in cui esponiamo e cerchiamo di trattiamo le principali meccaniche utilizzate nella Gamification.

Come anticipato la settimana scorsa, presentiamo di seguito la seconda parte dell’articolo in cui esponiamo e cerchiamo di trattiamo le principali meccaniche utilizzate nella Gamification.